“L’obiezione di coscienza, in qualsiasi campo si applichi è sempre esposta a un rischio: quello di far valere un principio che non è universale, ma pretende di esserlo” (…)

“In una situazione nella quale la società civile è divisa fra opposte concezioni di quel che è giusto e quel che è sbagliato, di quel che è bene e quel che è male, l’obiezione di coscienza è ancora possibile, ma assume inevitabilmente una curvatura soggettiva, e per ciò stesso non esente da arbitrarietà, se non da hybris individualista.

(Luca Ricolfi, da “L’obiezione di coscienza in democrazia è stonata: basta giocare ad Antigone”, Il Messaggero, 24 giugno 2023)

Non so se davvero esista un’era primordiale dell’obiezione di coscienza in grado di far valere principi “universali”, dunque non “soggettiva” né “arbitraria”. Se appena ci spostiamo dalla tragedia greca e andiamo alla storia contemporanea (Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks, Mandela,…) potremmo agevolmente constatare che quelli che oggi ci paiono principi universali non erano riconosciuti come tali allora, nel contesto -in parte anche “democratico”- nel quale quelle personalità operavano.

Nella disobbedienza civile non si esprime un assoluto morale, ma si compie un atto politico, per definizione soggettivo. Chi disobbedisce non lo fa per la pretesa di unanime riconoscimento delle proprie ragioni, magari con correlata pretesa di impunità per le proprie azioni. Essendo stato io stesso citato da Ricolfi -in compagnia delle ong anti-decreti Salvini, di Mimmo Lucano e dei Sindaci che registrano i figli di coppie dello stesso sesso- come uno dei casi dai quali muove la propria critica, mi permetto di rispondere che, per quanto mi riguarda, le cose stanno diversamente. Ho accompagnato in Svizzera Fabiano, Elena e Romano, e supportato Davide, Massimiliano e Paola per accedere alla morte volontaria, autodenunciandomi al ritorno, per tre ordini di ragioni:

1- ho avvertito come un dovere morale rispondere alla richiesta di una persona che era costretta a subire dolori atroci;

2- ritenevo le norme del 1930 sulla criminalizzazione in qualsiasi circostanza dell’aiuto al suicidio ingiuste, violente e contrarie alla Costituzione italiana (e su questo la Corte costituzionale mi ha dato in buona parte ragione, tanto che finora siamo stati con Mina Welby assolti);

3- puntavo con l’Associazione Luca Coscioni alla riforma di leggi sulle quali costatavo la assoluta paralisi del ceto politico.

Nessuna delle tre motivazioni può accampare pretesa di oggettività. Ciò non implica automaticamente che io sia incorso in “hybris” individualista, in tracotanza contro la democrazia come processo collettivo. Ciò sarebbe accaduto se, al ritorno della Svizzera, avessi preteso di essere assolto a furor di popolo, o di trovare altre soluzioni all’italiana per scavalcare l’ordinario processo democratico e giudiziario. Al contrario, ho chiesto ed ottenuto già due processi -e siamo in attesa di altri quattro rinvii a giudizio insieme a 27 potenziali “associati a delinquere”- per sottopormi volontariamente a ogni possibile conseguenza giudiziaria (la pena minima per quel reato sono 5 anni di carcere).

Se pure sono convinto che arriverà il giorno in cui il diritto a sottrarsi anche con la morte a condizioni di sofferenza insopportabile sarà riconosciuto come un diritto umano universale, so bene che oggi il tema è al centro di un acceso scontro politico. Proprio perché ne sono consapevole, ho deciso di mettermi direttamente in gioco in quello scontro.

Resta l’obiezione di metodo di Ricolfi: “Siamo in una democrazia, le leggi sono espressione del Parlamento, ed esiste la possibilità di cambiarle senza spargimento di sangue.” Mi pare una visione eccessivamente formalistica del processo democratico. Sterminata letteratura scientifica ha ormai analizzato la regressione o addirittura lo svuotamento dall’interno dei sistemi democratici. Il fatto che il potere con il quale ci si confronta non sia assoluto, dittatoriale, o incline a “spargimenti di sangue” non significa che il percorso democratico sia davvero praticabile, in contesti nei quali la distanza tra realtà sociale e vita istituzionale sembra allargarsi invece che restringersi (l’astensionismo alle stelle è solo uno dei tanti sintomi”). Basti pensare alla mancata trattazione per due legislature della nostra legge di iniziativa popolare e al diniego della Consulta alla votazione del referendum.

Non stiamo “giocando a Antigone”. Stiamo giocando al serio gioco della democrazia, rispetto alla quale l’obiezione di coscienza e la disobbedienza civile non sono un’alternativa o una minaccia, ma un aiuto alle istituzioni affinché si smetta di ignorare ciò che accade fuori dal Palazzo.

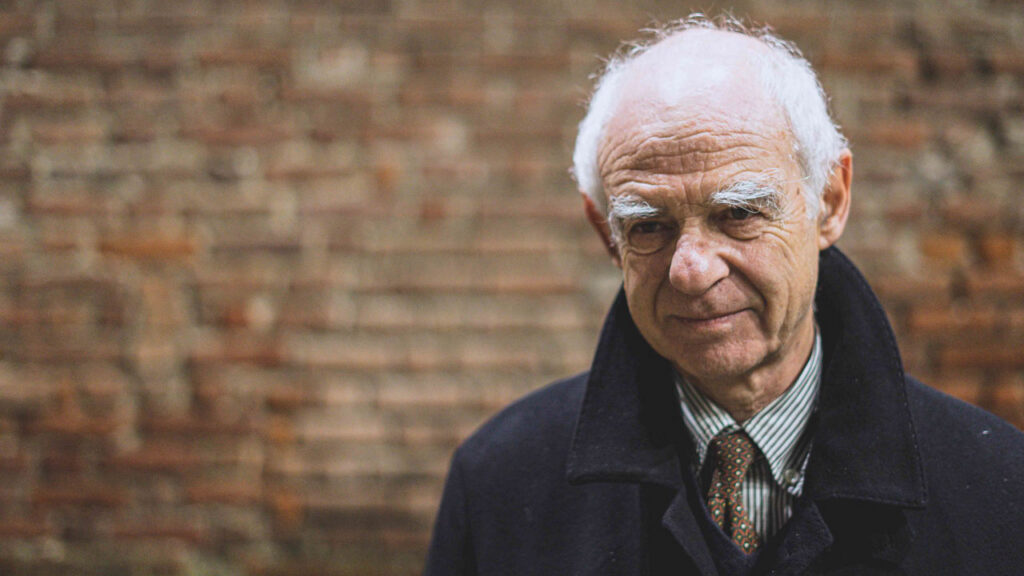

Marco Cappato è Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Presidente di Eumans, co-fondatore di Science for democracy, promotore del Congresso mondiale per la libertà di ricerca, della campagna Eutanasia legale, di StopGlobalWarming.Eu. Laureato in Economia, è stato deputato europeo radicale e Consigliere comunale e metropolitano a Milano.