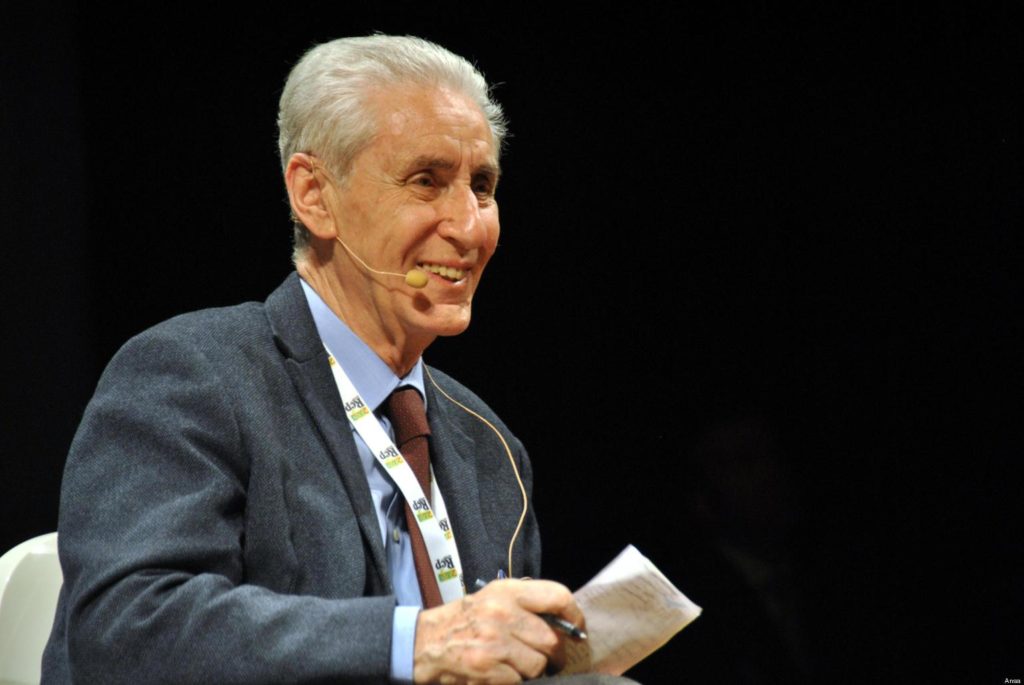

STEFANO RODOTÀ (1933-2017)

“Sembra quasi che l`umanità, vissuta fino a ieri al riparo delle leggi di natura, scopra luoghi dove l`irrompere improvviso della libertà si rivela insopportabile. […] la libertà di scegliere dove prima era solo caso o destino, spaventa. […] Se cadono le leggi della natura, l`orrore del vuoto che esse lasciano deve essere colmato dalle leggi degli uomini”.

Queste parole sono riprese da La vita e le regole. Tra diritto e non diritto (Feltrinelli 2006) di Stefano Rodotà. E contengono molto del senso della sua ricerca intellettuale e delle sue battaglie politiche.

Rodotà era coltissimo, brillante, argomentato, incisivo e passionale. Anche quando le sue tesi non convincevano, le sue argomentazioni andavano lette perché erano comunque trasparenti e funzionali alla dialettica intellettuale, che è il carburante di un sistema liberale e democratico. Grande laico, quasi in ogni sfera tematica da lui discussa, ha avuto la capacità di portare nella sinistra un po` di sano illuminismo e liberalismo etico, coltivati nel Partito Radicale di Pannunzio. La sua anima pluralista e antidogmatica si è scontrata spesso con le logiche e ideologie di partito, prima il PCI e poi i DS, per cui nel 1994 decideva di non ricandidarsi al Parlamento, nel quale era entrato nel 1979. Tornato all`insegnamento universitario alla Sapienza di Roma, nel 1997 diventava il primo Garante per la protezione dei dati personali, ovvero presiedeva per due mandati, fino al 2005, il collegio dell`authority.

Rodotà diventava anche molto attivo a livello europeo e internazionale sulla codificazione dei nuovi diritti, relativi all`ampliamento delle scelte e dei rischi di abusi legati alla diffusione delle innovazioni tecnologiche che in ambito biomedico e informatico consentono alle persone l`accesso di informazioni e decisioni mai esistite prima. In tale contesto ha fatto parte del Comitato per l`etica delle scienze e delle nuove tecnologie, ha presieduto l`Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali, dell`Internet Governante Forum e della commissione voluta dalla Presidente della Camera dei Deputati per scrivere una carta dei diritti fondamentali su internet (Internet Bill of Right, 2014).

Nel 2013 ha rischiato di essere eletto Presidente della Repubblica su proposta del M5S, nel corso di una vicenda poco esaltante per l`immagine politico-istituzionale del Paese. Intransigente, «moralista» (dal titolo di un suo libro) e talvolta anche estremista, in un`intervista ha confessato: «Il mio narcisismo l`ho consumato in tutte le cose che ho fatto» (MondoLibro, 22 settembre 2015).

Il diritto che dovrebbe intrufolarsi nelle esistenze private delle persone, per garantire che le nuove tecnologie e le nuove possibilità non producano dei danni o discriminazioni a persone che mancano di informazioni o sono in condizione di debolezza, per Rodotà deve essere un «diritto mite». Ovvero una normativa scevra da pregiudizi più o meno dogmatici e paranoie, non articolata capillarmente ma fatta in modo da consentire agli individui di far riferimento ai propri valori etici e di rispettare il pluralismo delle scelte, e flessibile, cioè capace di modificarsi adattativamente in funzione dei cambiamenti scientifici e tecnologici.

Nel Manifesto che Rodotà ha firmato insieme a Cinzia Caporale, Armando Massarenti e Angelo Petroni, e che fu pubblicato nel marzo 1998 questa filosofia trova piena applicazione. Il testo era un esercizio di bioetica laica applicata alla medicina riproduttiva e illustrava tutti i rischi che si sarebbero corsi con una legislazione che appiattisse l`uso della fecondazione assistita a trattamento terapeutico, che implementasse idee confessionali o non pluraliste dei rapporti parentali, che fosse incurante dei fatti scientifici e indifferente alle istanze di equità.

Per Rodotà il diritto deve consentire alle singole persone di fare le scelte più compatibili con i loro valori e le loro situazioni, che sono singolari e comunque diversificate, invece che tendere ad appiattirsi sulle credenze della maggioranza o su presunti interessi della comunità piuttosto che sulle superstizioni religiose. Il diritto non serve a ridurre, ma ad ampliare la libertà, cioè a consentire che siano rimossi gli ostacoli di varia natura che possono impedire alle persone di realizzare liberamente la propria personalità. In tal senso la norma giuridica dovrebbe funzionare come una sorta di filtro che impedisce che la formazione di sistemi normativi di carattere intrusivo e rigidi, cioè arbitrari e discriminanti, quindi disadattativi in una società moderna.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.